Vergleichende Anatomie

Atelier

Nachdem man mich überredet und ich wider aller Vorsätze das erste Staatsexamen abgelegt hatte, nachdem mein Studium somit vorbei war, bezog ich für einige Zeit ein Atelier in der Domagkstraße. Der Raum, den ich inne hatte, lag im ersten Stock, war wunderschön, etwa vier Meter hoch zum Gang hin, mannshoch zum Innenhof hinunter und dort mit einer Fensterreihe über die ganze Breite versehen. Der Hof war mit rissigen Betonplatten belegt und kniehoch von Unkraut überwuchert. Das Gelände war von unzähligen gleichförmigen Häusern bestanden. Viele bildeten eine U-Form. In manchen Höfen lagerte Schrott, in anderen parkten noch Armeefahrzeuge. Die Mischung machts, sagt man flachsend. Aber in diesem Fall hatte sich die Absurdität in luftige Höhen gesteigert.Mein Raum maß etwa 40 m². Das wurde später für mich zu einem Eichmaß, zu einer Wunschgröße. Natürlich konnte ich auch in einem feuchten Kellerzimmerchen arbeiten oder sogar auf dem Küchentisch zeichnen. Dennoch fühle ich mich sowohl von kleineren, als von größeren Räumen erdrückt.

In diesem Atelier arbeitete ich wenig, frönte jedoch, wie soll ich es anders sagen, der Muße. Meine unbequeme, aufklappbare Armeepritsche stand neben der Heizung, ich fläzte mich darauf und las die Wahlverwandtschaften. Das blieb mir deshalb so in Erinnerung, da ich kurz vorher die schwarz-weiße Kopie eines nicht besonders deutlichen Fotos gesehen hatte mit dem Titel: Che Guevara liest Goethe in einem Schweinestall. Man erkannte nicht viel darauf, gerade so die unverwechselbare Mütze und das markante Gesicht. Vielleicht beeindruckte mich besonders diese Tatsache. Ein bärtiger Mann mit Kappe liegt in einem Koben im Matsch und liest.

Rückseite

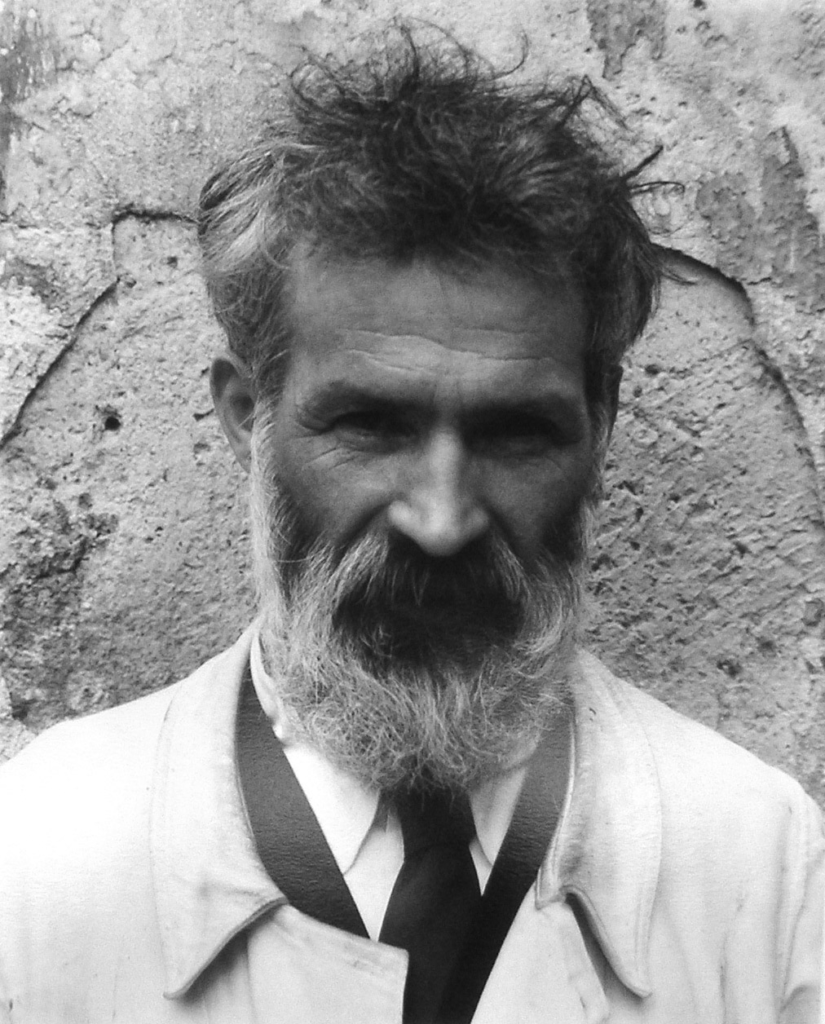

Während ich die abgebildete Plastik entwarf, ging ich die bekanntesten Personen der Zeitgeschichte durch. Sie alle klopfte ich daraufhin ab, ob sie sich zusammen mit einer zweiten als maximales Gegensatzpaar nutzen lassen. Dabei fand ich heraus, dass mich zu dieser Zeit der Universalgeist, der alles in sich vereint, jedoch sich selbst nicht widerspricht, nicht interessierte. In der Gegenüberstellung extremer Positionen, dachte ich damals, konnte sich das weiteste Panorama öffnen. Zusammengebunden und repräsentiert wären die Figuren durch die gleiche Form der Kästen. Die Portraits bilden die Quelle der Skulptur. Zugleich behielt ich die Bienen im Blick und fragte mich, was deren Verbindung zu ihnen war. Daher nahm diese unsichtbare Arbeit, die lange nur zu erahnen war, am meisten Zeit in Anspruch.

Ich lungerte im Atelier herum und dachte nach. Schließlich landete ich bei Galileo Galilei, den die katholische Kirche erst drei Jahre zuvor rehabilitiert hatte, im Jahr 1992, also 350 Jahre zu spät. Galilei gilt als ein Begründer der modernen Naturwissenschaften. Das Leben des Galilei liest sich wie ein Abenteuerroman. Als sein Gegenüber fiel mir, der christlichen Legendenbildung folgend, Franz von Assisi ein. Ich hatte die von Giotto ausgemalte Kapelle in Padua besucht, bevor sie restauriert wurde, und wusste um die berühmte Basilika in Assisi.

Damals entwarf ich die Skulptur, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Er war für einen Garten ausgelobt worden. Das war ungewöhnlich und reizte mich. Als ich den Entwurf hinschickte, rechtzeitig, bekam ich als Antwort die Frage, was mir im Sinn liege, was ich sozusagen überhaupt wolle, da doch die Sache längst gelaufen sei.

Um das städtische Projektstipendium zu ergattern, brauchte es eine einfache Idee, die in die Zeit passte. Aber ich war im Jahr zuvor schon ohne Fördermittel ausgegangen, ebenfalls mit einem Bienenprojekt, und ich wollte keine Neuauflage, sondern etwas Fortgeschrittenes. Im Jahr 1995 hatte ich es mit einer Livecam am Flugloch versucht. Das schien zu dieser Zeit eine gute Idee. Man hatte sich angewöhnt, Livebilder abzurufen, sei es von einem Kirchturm in Oslo oder von der Bergstation der Seilbahn auf dem Ätna. Doch nur ein Jahr später, im Jahr 1996, war die hohe Zeit dieser Aufnahmen unvermittelt vorbei. Sie waren zu einer technischen Spielerei verkommen. Vermutlich verwendete man sie noch in der Pornoindustrie. Als ich erfuhr, dass man die Bienen auf dem Gasteig seit dem Jahr 2011 mit einem Livestream erfasst und sich als Vorreiter versteht, musste ich schmunzeln.

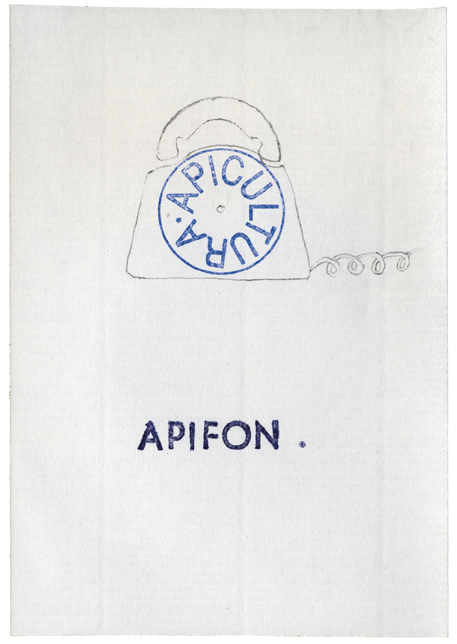

Ein Freund kennt das Bienenprojekt von Anfang an. Wir entwickelten die neue Idee gemeinsam, dann arbeitete ich sie aus. Es gab frisch auf dem Markt Handies mit Babyruf-Funktion, sie arbeiteten wie unidirektionale Babyphone, waren jedoch an das Telefonnetz gekoppelt. Man rief an, es hob selbständig ab und man hörte sein Baby brabbeln. Der Gesangsvortrag der Bienen hätte dort exakt hineingepasst. Zusätzlich hätte man Auskünfte über das Wetter, die Temperatur, den Wind, die tageszeitliche Laune der Bienen und so weiter folgern können. Es wäre ein zuverlässiges Umweltbarometer entstanden. In einem Bienenstock anzurufen, hat einen poetischen Aspekt und viele Leute hätten das schon aus Neugier getan. Die archaische und überzeitliche Welt der Bienen, für die viele einen unbestimmten Respekt empfinden, sollte mit einem gegenwärtigen Medium verknüpft werden.

Das Telefon empfand ich nicht als finanzielle Hürde und auch nicht die Installation. In meiner Ausführung der Bienenkästen befindet sich im Boden ein rechteckiger Schacht, der von unten und hinten zugänglich ist. Ein Stromkabel hätte den Akku aufgeladen. Das Projekt sollte von Anfang April bis Ende Oktober laufen. Das ist der Zeitraum, der einem das Öffnen der Stöcke erlaubt, falls das Wetter mitspielt.

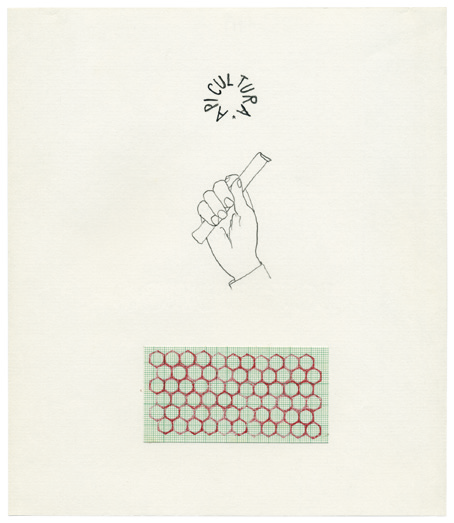

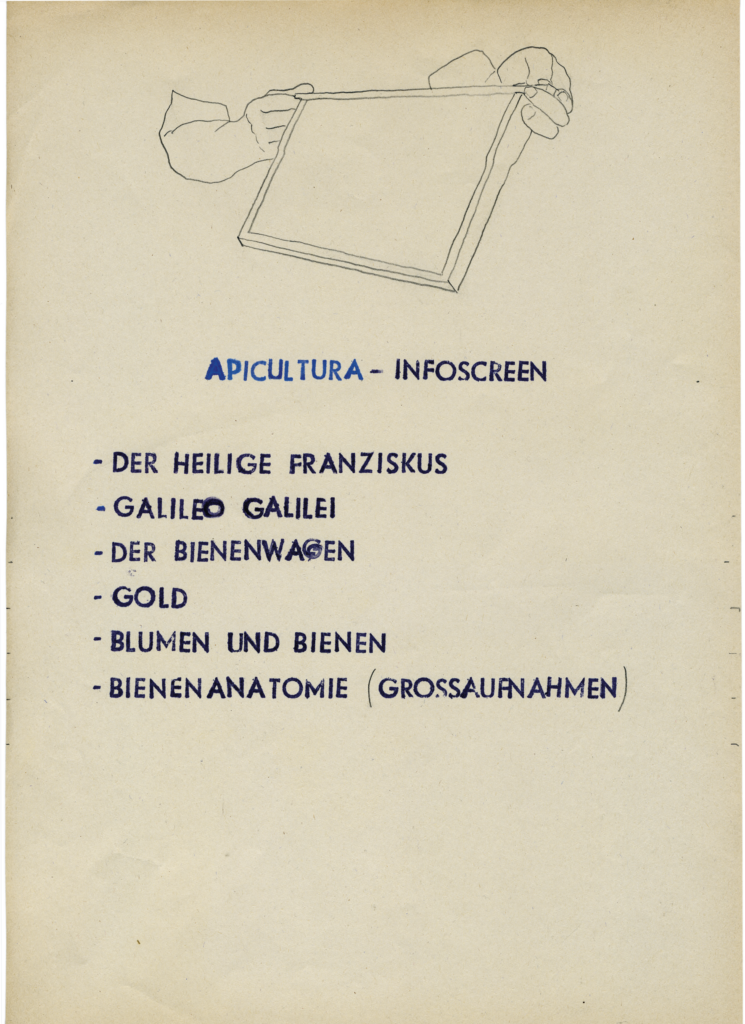

Allerdings wäre eine breit gefächerte Kampagne in verschiedensten Medien nötig gewesen. Die Telefonnummer musste verbreitet und unterschiedlichen Zielgruppen zugeführt werden. Das bildete den Etat. Ohne diese Unterstützung kam ich nicht aus. Mir schwebte zunächst Gedrucktes in der Zeitung und in Anzeigenheften vor. (Die Abendzeitung war ohnehin an mich herangetreten, über das Projekt Stadtimker etwas in ihrer Stadtteilseite zu bringen.) Damals kamen die Bildschirmwerbungen in den U-Bahn-Stationen auf (info-screen). Ich dachte sogar an Kinowerbung. Alles in allem ging es nicht ohne die Fördermittel. Und ich bekam sie nicht. Eine Frau, die an der Jury teilgenommen hatte, erzählte mir später, mein Entwurf sei auf Platz vier festgesessen. Nummer eins bis drei bekommen das Geld.

Meine damalige Freundin sagte: „Zum Teufel. Diese Platz-Vier-Geschichte ist genau das, was einem noch den Rest gibt.“

Die wild lebenden Honigbienen unterscheiden sich nicht von jenen, denen wir Unterschlupf gewähren. Ihre Rasse-Eigenschaften können durch Zucht beeinflusst werden, solange man ihrer habhaft ist. Aber sobald sie entkommen, hängen sie als Wildtiere im Baum. Leben sie wild, sind sie auf geeignete Wohnungen, wie es früher die Höhlen in Bäumen waren, angewiesen. Im Freien gehen sie im Winter ein, da sie zu viele Fressfeinde haben. In der Stadt, vermutete ich, sind die Chancen, einen geschützten Hohlraum zu ergattern, inzwischen größer als auf dem Land. Im Glücksfall finden die vorauseilenden und suchenden Spurbienen Behausungen, die ein Schwarm in Ruhe in Besitz nehmen kann. Häufig ziehen sie daher wieder in Bienenkästen ein, wo ein Imker sie betreut, und verwandeln sich quasi von selbst zurück in Haustiere.

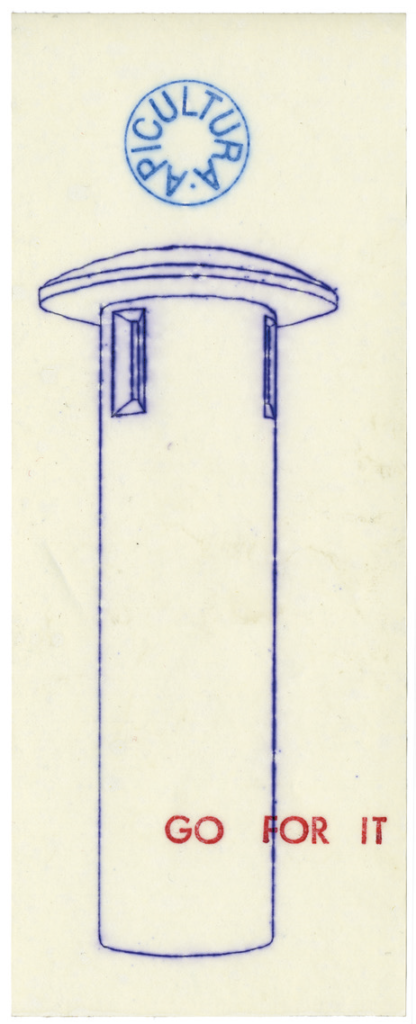

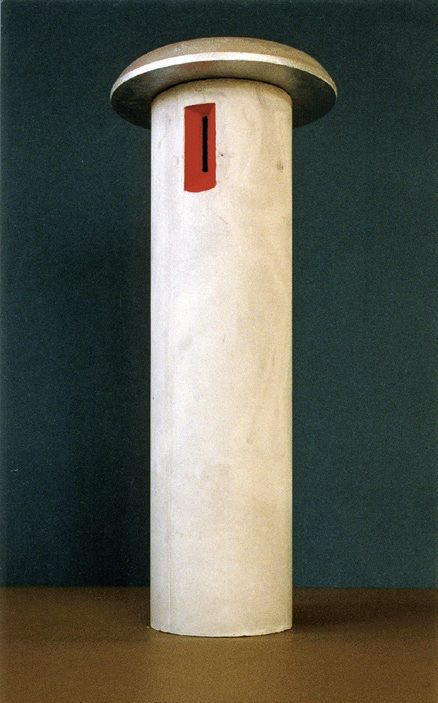

Mein Projekt sah vor, Nisttürme für wild lebende Honigbienen aufzustellen. Die Plastik betont die Wehrhaftigkeit der Bienen und gleichzeitig ihr Angewiesensein auf Schutzräume. Der Mensch, den ich mir vorbei schlendernd dachte, kann über das Schauen Informationen aus der Anordnung beziehen. Im besten Fall erkennt er, dass es sich um ein Äquivalent handelt, von der wilden zur domestizierten Biene und zurück. Das Stipendium war für den städtischen Raum ausgeschrieben, speziell für Parks, und ich hatte sofort die entlegenen Spazierwege des nördlichen Englischen Gartens im Sinn. Ich wollte die schweren Betonringe von Abwasserrohren verwenden, etwa vier oder sogar fünf davon aufeinander gelegt, sowie eine runde Betonplatte als schirmenden Deckel, um die Proportionen von Litfaßsäulen nachzustellen.

Ins obere Segment, unerreichbar für unten stehende Personen, sollten nach drei Seiten zeigend, schießschartenartige, längliche Öffnungen in den Beton geflext werden. Sie sollten Anflughilfen für die Bienen bieten und das Nest durch einen schmalen Spalt erreichbar machen. Im Inneren wäre ein Korb gehangen, der drei gleich große, zu den Seiten hin geschlossene und nach unten durch eine Gaze belüftete Räume zum Nisten bereitstellen sollte. Die Bienen hätten sich ihr Nest im Wildbau angeordnet. Der eingetragene Honig wäre nicht geerntet worden. Da in der Stadt die Menge des Frühjahrshonigs meistens den Bedarf fürs Jahr deckt und da der Nistplatz begrenzt gewesen wäre, hätten sich umgehend Schwärme gebildet und hätten nicht lang zu suchen gehabt. Die Besiedelung der insgesamt fünf Säulen, die ich zunächst plante, wäre im Nu vollzogen gewesen.

Wie ich vermute, standen damals in der Außenwahrnehmung die Wehrhaftigkeit der Bienen sowie der Honig als maximale Süßspeise im Vordergrund. Um die Jahrtausendwende fing man an, die Bedrohtheit der Bienen durch Umweltgifte beziehungsweise die der sogenannten Umwelt selbst festzustellen, die Gesamtheit der Bestäuber mit ihrem Nutzen gegenzurechnen und daraus eine politische Forderung zu basteln. Der Konjunktiv im Text weist darauf hin, dass ich keine Fördergelder bekam. Allerdings verbleiben das abgebildete Gipsmodell mit Deckel sowie die Zeichnungen und Collagen. Sie sind sorgfältig eingelagert.

Obwohl die Arbeit über das Modellstadium nicht hinausgekommen ist, besteht sie fort. Auf lange Sicht scheint es beinahe unerheblich, ob das Projekt verwirklicht worden ist. Übrigens war ich später nicht sicher, ob der Wettbewerb selbst über die erste Planung hinausführte. Denn ich reichte zwar mein Modell und meine Zeichnungen und die dazugehörige Beschreibung entsprechend der Abgabefrist ein, doch ich erhielt den ganzen Packen schnell zurück, verbunden mit einer lauen Ausrede, und hörte nie wieder von der Sache.

Edward Steichen creator QS:P170,Q313899, Edward Steichen – Brancusi, als gemeinfrei gekennzeichnet

Eine prägende Besonderheit im Vorfeld dieser Ausstellung war, dass ich jahrelang im gegenüberliegenden Haus gewohnt hatte. War ich unten aus der Haustür getreten, war selbst ein flüchtiger Blick nicht umhin gekommen, die jeweils aktuelle Ausstellung zu streifen. Da der Raum im Vorderhaus liegt und ehemals ein Laden gewesen ist, mit ausgiebigen Schaufensterflächen und einem länglich geschnittenen Präsentationsraum, fiel es mir schwer, zu verstehen, warum diese örtliche Gegebenheit noch kein Künstler aufgegriffen hatte. War sie zu banal? Jedenfalls war in mir lange der Wunsch gereift, dort erneut eine Ladensituation zu inszenieren. Und als es dazu kam, überlagerten sich die künstlerischen Motive mit ganz pragmatischen, wie zwei sich ergänzende Schablonen, die erst übereinander gelegt ein vollständiges Bild ergeben. Ich hatte wirklich etwas zu verkaufen. Die Ausstellung wurde im Sommer des Jahres 1997 eröffnet. Ich hielt die Bienen im fünften Jahr, pflegte aber ein stiefmütterliches Verhältnis zu Honig. Die Eimer stapelten sich in meinem Atelier im Keller und standen unterm Bett. Andere schleppte ich später über einen großen Umzug hinweg mit. Zu dieser besonderen Präsentation arbeitete ich zumindest das Bestehende ganz auf. Ansonsten hangelte ich mich von Ausstellung zu Ausstellung und vertraute auf natürliche Absatzwege. Über Freunde und Bekannte verkaufte ich etwa die Hälfte der jährlichen Ernte. 20 Jahre später hat es sich so weit gesteigert, dass die Leute sich bei den Weiterverkäufern in Listen eintragen. Der Honig ist verkauft, bevor er geerntet ist.

Wie die Abbildung zeigt, stellte ich ein acht Meter langes Stahlregal auf und füllte es mit verschiedenen Sorten und Jahrgängen. Das Mengenangebot reichte von 500-Gramm-Gläsern bis zu mittelgroßen Eimern mit je 12,5 Kilogramm. Die gigantischen 40-Kilo-Gebinde, die wohl keiner auf dem Frühstückstisch haben will, stellte ich erst gar nicht hin, sondern füllte sie in Gläser und kleinere Eimer ab. Wie viel Honig schließlich im Angebot war, habe ich vergessen, aber es war ein sogenanntes Schwerlastregal. Dazu führte ich die üblichen Ladenöffnungszeiten ein und gab bereitwillig jedem Auskunft.

Die Sache lief nicht schlecht. Man kannte mich auf einmal.

„Scheuerecker, mhm? Ist das nicht der mit den Bienen?“

„Richtig. So ein großer mit halber Glatze.“

„Ist er nett?“

„Kann ich nicht sagen.“

Die Ausstellung als Laden im ehemaligen Laden war so angelegt, dass sie meine tägliche Anwesenheit einschloss. Manche kauften den Honig unbesehen, andere stellten nur stundenlang Fragen.

Propolis ist das Harz verschiedener Bäume (unter anderem Birken, Buchen, Erlen, Pappeln, Kastanien und natürlich Fichten und die stark harzenden Bäume des Waldes), das die Bienen im Laufe des Sommers sammeln, es jedoch nicht im Honigmagen umarbeiten wie Nektar, auch keine Enzyme dafür verbrauchen, sondern mithilfe ihrer Kauwerkzeuge kneten wie Bildhauer und es dabei mit einem wechselnd hohen Anteil an Wachs versetzen. Wie ich las, soll es sich dabei um eine ungefähre Menge von 30 % handeln, dazu 5 % Pollen. Propolis wirkt antibiotisch, antiviral und antimykotisch und dient den Bienen dazu, in den Stock gelangende Keime, Bakterien, Viren oder Pilze abzutöten. Offenbar bildet die hohe Luftfeuchtigkeit im Stock in Verbindung mit den etwa 35° C Temperatur einen idealen Nährboden, den die Bienen damit stilllegen.

Gleichzeitig hatte ich eine größere (hier nicht gezeigte) Arbeit gemacht, die nur aus rechteckigen Blättern bestand, die mit selbst hergestellter Propolistinktur getränkt waren. Ich hatte die Flüssigkeit in eine der Plastikflaschen gefüllt, aus denen man Blumen besprüht, und sie brachte das Atelier zum Duften.

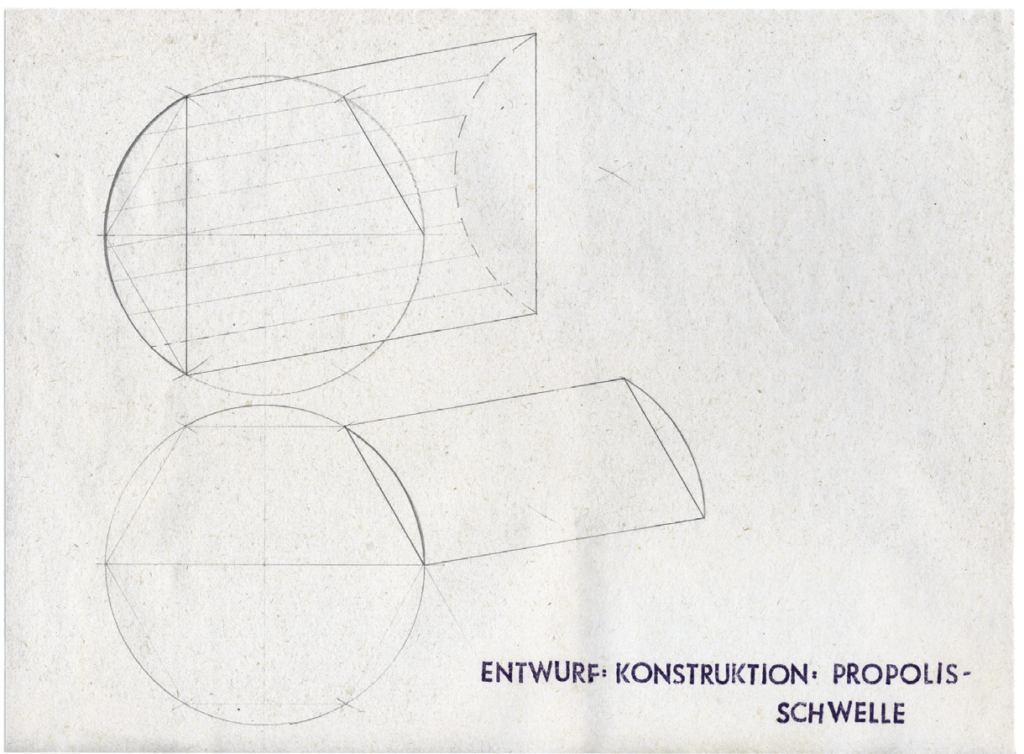

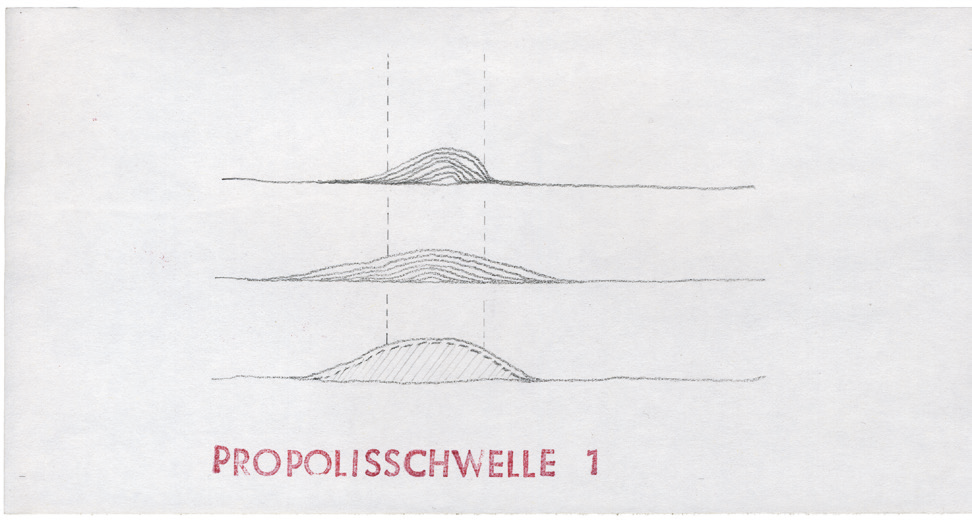

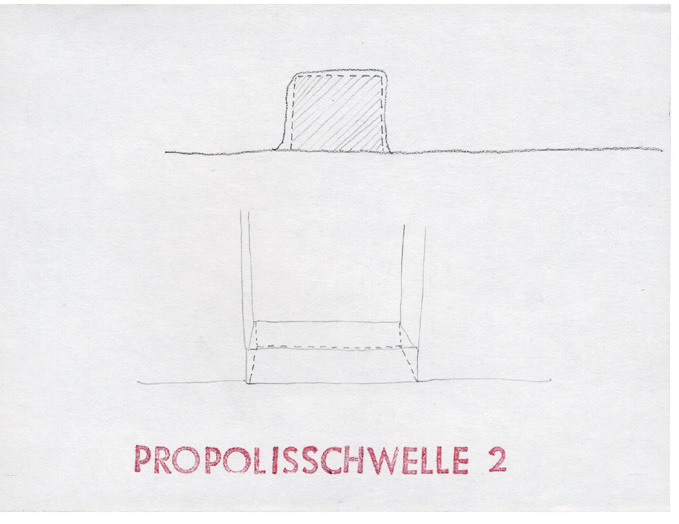

Bienen kleiden ihre Behausungen innen mit Propolis aus, dichten Ritzen ab und kleben Rähmchen fest. Störenfriede im Stock, Schnecken oder sogar Mäuse, die winters in den Stock gelangt und tot gestochen worden sind, die sie aber nicht hinausschaffen können, werden vollständig mumifiziert. Wie ich las, werden selbst die Innenwände der Zellen mit einem hauchdünnen Film überzogen. Und am Eingang in den Stock, wie gesagt, bringen sie eine winzige Schwelle an, über die sie krabbeln, um ihre Füße zu desinfizieren. Grob gesagt ist das ein antibiotischer Fußabstreifer. Die Idee der Schwelle veranlasste mich, sie in eine künstlerische Arbeit umzusetzen. Die Propolisschwelle soll aus Gips gegossen werden und anschließend durchtrocknen, damit sie saugfähig ist. Danach wird sie mit Propolistinktur besprüht. Die Arbeit ist nicht realisiert, was daran liegt, dass ich ihr eine hohe Wertigkeit zumesse. Ich fand nie einen Ort.

Die Literatur über Propolis füllt inzwischen eine Regalreihe. Es gibt zahllose Rezepte von Salben bis hin zu Lacken (für Geigen). Unter anderem kann man, zusammen mit Leinöl und vergälltem Alkohol, einen Anstrich herstellen, um hölzerne Bienenkästen außen zu imprägnieren.

Offenbar hängt die Neigung, zu kleben, auch von der Bienenrasse ab. In der Bienenzucht ist sie unerwünscht. Die Eigenschaft, weniger Kittharz zu produzieren, ist eines der erklärten Zuchtziele.

Die Harzgrundlage des Propolis ist kein körpereigener Stoff der Bienen. Dennoch wird es medizinisch als ihr hochwertigstes Produkt aufgefasst und es hat längst Eingang in die Naturheilkunde gefunden. pro polis, lernte ich, heißt vor der Stadt, auf Griechisch.

Der Geschmack lässt sich so beschreiben, dass man im hinteren Bereich der Zunge und im Rachen eine herbe, leicht scharfe Note erspürt. Als Nahrungsmittel würde ich es hingegen nicht bezeichnen.

Eines Tages begann ich, durch die Wälder zu streifen und Harz zu sammeln. Die meisten Nadelbäume sind vom Sturm gebrochen oder zumindest verdreht. An den Stellen entlang der Risse ist Harz ausgetreten. Manchmal ist es bereits ausgehärtet, in anderen Fällen ist es blasig oder gar flüssig und wehe man bekommt es an die Finger. Man kann fast behaupten, dass die Bäume sich selbst verarzten.

Damals las ich, dass Propolis vorwiegend aus dem Harz von Pappeln besteht. Inzwischen scheint man das nicht mehr genau zu wissen. Manchmal bin ich überrascht, welche Wenden in der Bienenkunde möglich sind und welche Gewissheiten abgetragen wurden. Damals gab es ein zementiertes Wissen. Das bekam ich beigebracht. Inzwischen haben sich zu viele Menschen – wie es scheint vor allem Stadtbewohner – der Bienenhaltung zugewendet haben, das heißt über die vertretbaren Maßen hinaus. Die Forschung blieb ebenfalls nicht aus und fördert Erstaunliches zutage. Und es werden haufenweise Bücher geschrieben. Mit Propolis und starkem Alkohol erzeuge ich Tinkturen. Früher legte ich sie ins Handschuhfach des Autos, damit sie regelmäßig geschüttelt wurden.

(Ich machte mich natürlich über allerlei Formen von Materialien kund, die von Bäumen erzeugt werden, und kam auch auf Kautschuk, mit dem ich noch nie gearbeitet hatte.)

Mir ging es zunächst um das Harz. Ich betrachtete es isoliert und erkannte darin einen plastischen Werkstoff. Allerdings ist es, wie ich feststellte, leicht zerbrechlich und es ändert im Nachhinein weiter seine Form. Es ließ sich also etwas daraus machen, aber es würde nicht so bleiben. Ich begann zunächst damit, es bei Kälte in einem Mörser zu mahlen. Deshalb wirkt die Figur relativ einfarbig. Der Zerbrechlichkeit geschuldet ist die Form, in die ich es goss. Ich nahm die auf dem Foto zu sehende Madonnenfigur ab und baute eine simple Doppelform aus ungebranntem Ton. Den ließ ich lederhart werden und dichtete die Ränder ab, indem ich feuchten Ton darüber schlickerte. Die zwei Teile hielt ich mit ein paar Runden Bindfaden zusammen. Dann stellte ich sie mit dem Anguss nach oben in den Ofen. Er war auf 80° C bis 100° C eingestellt. Da konnte ich aber nur raten. Ich fügte das Pulver nach und nach hinzu und war erstaunt, dass die Form viel mehr davon fasste, als ich erwartet hatte. Vielleicht verdichtet es sich, wenn man es erhitzt. Nach geraumer Zeit schien die Obergrenze erreicht. Den Sockel, auf dem die Figur steht, benutzte ich zugleich als Angusstrichter. Man erkennt, wie nur die äußeren Ränder davon ausgebildet sind und sich das Material nach innen zurückgezogen hat. Danach legte ich das Ganze in ein Wasserbad, damit der Ton sich auflöste.

Zu dieser Zeit war ich häufig in Sizilien und bemerkte, dass zahlreiche Häuser eine kleine gemauerte Nische haben, in der eine Marienfigur steht, meist zusammen mit einem kleinen Strauß Plastikblumen. Die Menschen dort glauben an ihren Schutz. In Sizilien ist die Maria weit „populärer“ als die Christusfigur. Kommt man an Ostern in eine Kirche, stehen zwar im Hauptschiff der Altar und dahinter der junge Mann am Kreuz. Doch im Seitenschiff steht eine kleine Madonna und ist über und über mit frischen Blumen geschmückt.

Daher dachte ich: Die Madonnenfigur ist eine plastische Möglichkeit. Ich stellte die gereinigte Figur auf ein kleines Bord. Aber wie sich zeigte, neigte sie sich weiter und weiter nach vorn. Ich schliff fast jeden Tag ein wenig vom Sockel ab. Aber der Prozess nahm seinen Fortgang und es blieb mir nichts übrig, als sie hinzulegen.

Anfangs befragt man sich natürlich bang, ob man selbst gläubig ist, entweder insgesamt christlich oder nur marianisch, ob man die Marienfigur sozusagen aus dem katholischen Glaubenskompendium herausgelöst verehrt. Als Folge davon fragt man sich womöglich, ob man diese Skulptur überhaupt machen darf, wenn man nicht gläubig ist. Aber nach und nach wurde mir klar, dass das aus meiner Sicht eine unwichtige Frage ist. Als Bildhauer, stellte ich fest, interessierte mich das Figurale, aber ich ging kaum so weit, selbst Figuren zu modellieren. Nur anfangs meiner Zeit an der Akademie der Bildenden Künste griff ich auf Spaziergängen gelegentlich in Pfützen, nahm den Schlick auf und formte kleine Buddhafiguren, die ich anschließend auf die Lehnen von Parkbänken setze, von denen der nächste Regen sie wieder herunter waschen würde.

Am ersten Oktober des Jahres 1998 wurde ein Rundfunkbeitrag mit dem Titel Der Stadtimker in Bayern2Radio ausgestrahlt. Der Urheber war Burkhard Mücke und ich war etwa eine Woche zuvor von ihm interviewt worden. Zum Glück hatte jemand alle ähs, die sich unwillkürlich in meine Rede geschlichen hatten, herausgeschnitten. Damals war das Thema Stadtimker überraschend, es war noch nicht virulent geworden und in die Mode der Balkonimker abgedriftet.

Eines Tages im Herbst besuchte ich Burkhard und seinen Freund John Ferguson, einen amerikanischen Biologen, auf deren luxuriös ausgebautem Hof in Niederbayern. Mir fielen sofort die zahlreichen Blumen auf, die in einem riesigen runden Beet in der Auffahrt noch blühten. Und ich fragte mich, wie John das hinbekommen hatte. Wir schritten das große Gelände, das zum Hof gehörte, gemächlich ab, stapften durch Matsch und liefen über gemulchte Brachflächen. Die Beiden machten kaum Aufhebens davon, aber es war schnell zu erkennen, dass der Grund in eine riesige experimentelle Gärtnerei umgewandelt worden war. John forschte an Pflanzen und natürlichem Dünger. Nachdem wir Kaffee getrunken hatten, nahmen Burkhard und ich den später ausgestrahlten Text auf. Wir saßen dazu an einem Tisch, von dem aus man in einen Wintergarten blicken konnte.

Burkhard hatte mit einem Kamerateam auch Filmaufnahmen am Bienenstock gedreht, doch sie waren nicht zu einem fertigen Fernsehbeitrag zusammengeschnitten worden. Er hatte vorgehabt, sie in der Sendung Querbeet zu zeigen, die regelmäßig seine Beiträge brachte. Er führte mich in ein Arbeitszimmer und öffnete einen riesigen Schrank, der voller Aufnahmen steckte, zog dieses und jenes Band heraus, alle waren säuberlich beschriftet, und schließlich händigte er mir das Rohmaterial aus, das sie von mir aufgenommen hatten. Doch ich war nicht interessiert. Wäre die Sendung im Fernsehen gelaufen, hätte ich sie mitgeschnitten und in einer Rundmail darauf hingewiesen. Doch bis dahin waren es unzusammenhängende Auszüge, denen ich nichts abgewinnen konnte. Er ließ mich allein, damit ich mir alles auf einem riesigen Bildschirm ansehen konnte. Indessen saß ich still auf einer dunklen Ledercouch und schaute aus dem Fenster und beobachtete, wie der Abend sich herein senkte.

Wieder später saßen wir zu dritt und aßen zu Abend. Es gab selbst gezogenes Gemüse, größtenteils sogar roh. Ich war erstaunt. In dem riesigen, komfortabel ausgebauten Hof wirkte es übermäßig spartanisch. Heute finde ich schade, wie wenig ich über Pflanzen wusste. Wir unterhielten uns bis in die Nacht und am folgenden Morgen fuhr ich ab.

In jedem Volk gibt es eine Anzahl von Bienen, die zum Bauen abgestellt sind. Sie schwitzen Wachs aus Drüsen an den Unterseiten ihres Hinterleibs. Die Baubienen hängen mit den Gliedmaßen ineinander verklammert in sogenannten Klettertrauben. Waben werden stets oben festgeheftet. Sie wachsen vor allem bei Schwärmen und Ablegern schnell. Bienen können in Nullkommanichts die fertigen Bauten umarbeiten. Das kann beispielsweise erforderlich werden, wenn übermäßig viele Drohnen im Anmarsch sind und für sie zusätzliche Zellen benötigt werden. Dann werden inmitten des bisherigen Baus für weibliche Bienen große Felder für männliche erstellt. Bienen werkeln, mit Ausnahme einzelner Fälle, gemeinsam. Die in den Stock gehängten Drohnenwaben haben bei mir keine Mittelwände. An ihnen sieht man die ursprüngliche Form.

Die Zellwände sind auf halber Höhe sehr dünn und werden oben, in der Draufsicht, von einem fast runden, stabilisierenden Wulst abgeschlossen. Um festzustellen, ob die geringe Wandstärke in der Mitte erreicht ist, las ich, drücken die Bienen mit dem Unterkiefer dagegen und messen mit den Fühlern, die Tastsinnesorgane enthalten, den Rückstoß. Schwingt die Wand nicht ausreichend, tragen sie weiter Wachs ab. Die Wandstärke beträgt an den dünnsten Stellen 72 Tausendstel Millimeter. Beim Bau einer Deutsch-Normal-Wabe setzen die Bienen insgesamt etwa 40 Gramm Wachs ein, wovon sie einen Teil aus der Mittelwand beziehen, und die Wabe kann etwa zwei Kilo Honig tragen.

Im Jahr 1998 bereitete ich eine Ausstellung mit Wachsschüppchen vor, realisierte sie aber nicht. Ich erwärmte das Wachs leicht und drückte versuchsweise kleine Plättchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich beabsichtigte, eine raue Menge davon herzustellen und sie in einer riesigen Form auszulegen. Allerdings ergab sich seither keine Gelegenheit. Diese Einfälle, die nicht verwirklicht wurden, sind ein plastisches Lager. Ich führe darüber Buch, erstelle so etwas wie eine Inventarliste und darin sind die möglichen Ausstellungen, die nur auf den geeigneten Raum warten, enthalten.

Ab dem Sommer des Jahres 1999 verbrachte ich mehrere Monate allein im Hunsrück, in einem alten Haus. Einerseits war ich froh, einen grauenhaften Lebensabschnitt hinter mir gelassen zu haben, andererseits wusste ich nicht, wie es künstlerisch weitergehen sollte. Im Grunde musste ich ganz neu anfangen. Vergil hätte mich sicher mit dem Wanderer verglichen, der sich durch den dichten Wald kämpft. Die weite, offene Ebene war mir zwar in Aussicht gestellt und auf geografischen Karten verzeichnet. Aber augenblicklich sah es nur düster aus. An einem Tag wurde es besonders unerträglich und ich rief eine Freundin an, die ebenfalls als Künstlerin arbeitete. Ich schilderte ihr mein Verhängnis.

Sie sagte trocken: „Halte durch.“