apicultura

Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „cera non cera“ in der galleria dieci.due in Mailand

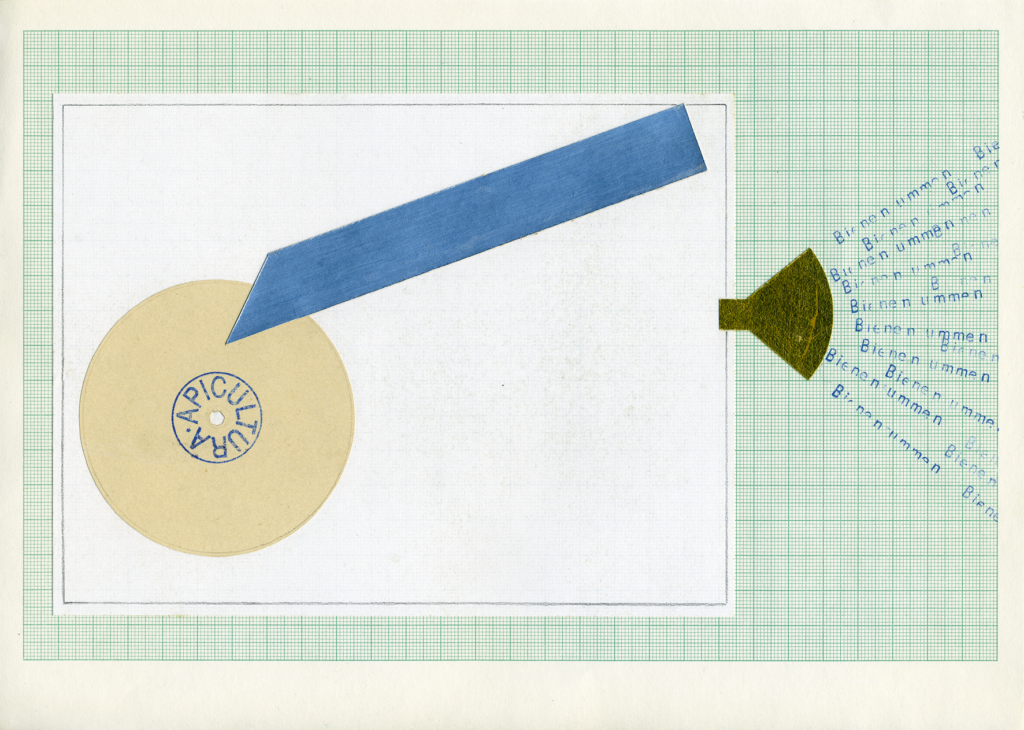

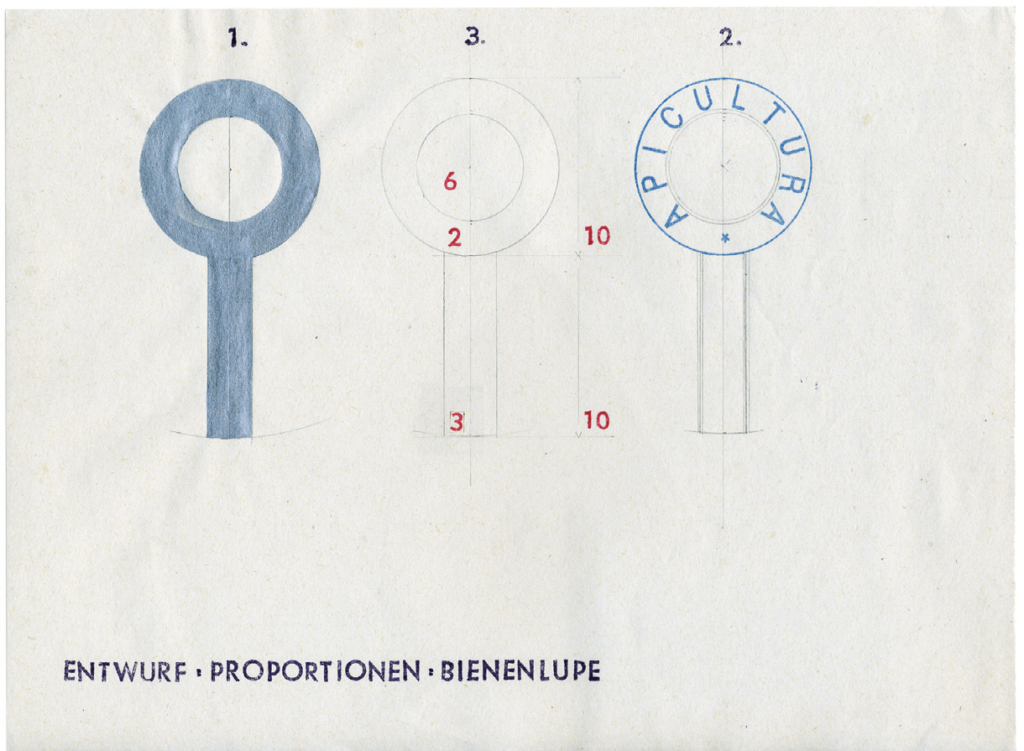

Diese Arbeit war für eine Ausstellung in Mailand konzipiert, daher der italienische Titel. Es handelt sich um Scheiben aus Bienenwachs, etwa fünf Millimeter stark, mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Innen das Label hat einen Durchmesser von zehn Zentimetern und ist an mein Honigetikett angelehnt. In ihrer ganzen Aufmachung stellen die Scheiben natürlich traditionelle Schallplatten nach. Während des Entwurfs dachte ich manchmal an die Goldene Schallplatte. Später verkaufte ich sie als Edition in Schubern aus Aluminiumblech. Da das Wachs offen gegossen ist, also im Wasserbad schwimmend, hat es eine leicht unregelmäßige, blasige Oberfläche und die Ränder sind ausgerissen. Alle Platten sind leicht unterschiedlich, gelegentlich hat das Wachs Einschlüsse, manchmal wechseln die Farben oder es entstehen helle Flecken.

Der Einfall, das Bienensummen auf diese Weise zu thematisieren, geht unter anderem auf den gleichnamigen Beitrag aus dem Jahr 2000 zurück.

Denkt man an Bienenwachs, so hat man einen gelbbraunen warmen Farbton im Sinn. In Wirklichkeit reicht die Farbigkeit von einem sehr hellen, stumpfen, weißlichen Gelb bis zu tiefem Ocker. Begeht man den Fehler, das Wachs in einem Eisentopf zu kochen, was mir anfangs passierte, verfärbt sich alles in dunkles, graues Braun.

aus den Honiggeschichten

Franz besuchte keine Ausstellungen von mir. Auch nicht, wenn es um Bienen ging. Nicht einmal die Zeichnungen zur Bienenanatomie wollte er sehen. Ich schickte ihm regelmäßig Einladungskarten, am Anfang zumindest. Er bedankte sich dann sehr höflich und entschuldigte sein Fernbleiben. Vielleicht wollte er sich davor bewahren, etwas zu sehen, das ihm mutmaßlich nicht gefallen hätte. Trotzdem war es zunächst befremdlich. Denn Franz arbeitete ja in der Akademie und sein Sohn hatte wohl, wie ich später erfuhr, in Rumänien Kunst studiert. Und wenn es um Arbeiten zur Bienenthematik ging, berichtete ich ihm ausführlich davon.

Franz kam trotzdem nicht. Er neigte ein bisschen dazu, Dinge ein für alle Mal abzuhaken. Er nahm sich eine Sache vor, prüfte sie genau und dann entschied er. Das Urteil selbst zu überprüfen, hielt er für überflüssig. Ich glaube, er war der Ansicht, es sei Zeitverschwendung. Er sah, was die Studenten in der Akademie fabrizierten und hielt rundum nichts davon. Damit war die Sache für ihn erledigt und er wandte sich ab. Seine Auffassung von Kunst war traditionell und an die erscheinungsrichtige Abbildung der Wirklichkeit geknüpft. Das konnte ich mit meinen Projekten nicht einlösen. Er hätte sicher alle Elemente in meinem Regal gekannt, aber die Frage, was daran Kunst sei, hätte ihn zu einer Verneinung geführt.

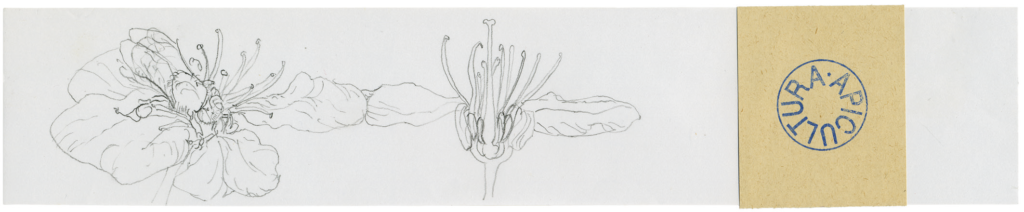

Durch Zufall, wahrscheinlich während eines Flohmarktganges, geriet ich an das Buch „Alpenblumen“. Es heißt darin, dass die Gewächse der Hochlagen mehr mit ihren Verwandten in der arktischen Tundra gemeinsam haben, als mit den hier heimischen. Das Buch spricht von einem möglichen Klimawandel und erschien bereits im Jahr 1977.

Die Arbeit besteht aus möglichst hell gehaltenen, schwarz-weißen Kopien der Blüten im Buch. Einige hatte ich vergrößert und dem Format DIN A3 angepasst. Diese alle kolorierte ich mit Buntstiften nach der wiederum gedruckten Vorlage im Buch. Während der Schulzeit, etwa 25 Jahre zuvor, hatte mir jemand ein dreißigteiliges Buntstiftset geschenkt. Das verwendete ich. Die Arbeit bezieht, wenn man sie genau betrachtet, die unterschiedlichen Ebenen des Abbildens in sich ein. Final ist es so, als drehe man sich einmal im Kreis.

Es war ein warmer, gleichmäßiger Frühling und kein zu heißer Sommer, und ich arbeitete vorwiegend im Garten. Dort saß ich und strichelte auf den Blättern herum. Den schwarzweißen Untergrund kann man nicht mehr ausmachen, zehn bis fünfzehn Schichten Farbe überdecken ihn.

Für die höheren Lagen existiert in der Schweiz eine eigene Bienenrasse, von der im Film More Than Honey die Rede ist. Sie heißt apis nigra und ist nicht zu verwechseln mit der ape nera (sicula), die im großen Stil auf den Liparischen Inseln rückgezüchtet wird. (Sie war früher auf Sizilien heimisch, wurde jedoch von einer anderen Rasse vertrieben, ich vermute, es war die ligustica. Der Vorteil der nera-Rasse ist, wie ich hörte, dass sie zweimal pro Jahr in Brut geht, genau zu der Zeit, wenn es auf Sizilien regnet und die Pflanzen blühen. Allmählich soll sie nun ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurückerobern. Diese Maßnahme wird vom slowfood-Verband in Italien finanziell unterstützt.)

Halbhohe Lagen der Schweizer Alpen sind das natürliche Habitat der nigra. Sie geht spät in Brut, denn ihre Brutphase ist auf den örtlichen Bewuchs abgestimmt. Mich erstaunte, als ich das Buch durchblätterte und die darin abgebildeten Pflanzen sah, dass ich einigen, außer natürlich Glockenblumen und Krokussen, und den Lilien, dem Löwenzahn, den Kartäusernelken, nie zuvor begegnet war. Sogar das Edelweiß mit all seinen heimatlichen Bezügen ist für mich quasi eine Phantompflanze. Ich sah es ein oder zwei mal zwischen Felsen stehen. Um die nigra-Rasse kümmern sich die in den Schweizer Alpen beheimateten Imker. Darüber hinaus ist sie kaum bekannt. Als zähe Gebirgsrasse eignet sie sich weniger für das flache Land.

Vom imkerlichen Standpunkt her ist die Alpenblumen-Arbeit nicht besonders wichtig, da ihre Aussage in ihrem hermetischen Bildaufbau liegt. Sie stellt keinen aktiven Bezug zu den Bienen her. Dennoch ist sie hier mit aufgenommen, da sie pflanzenkundliche Aufschlüsse liefert.

Davon ist von der äußeren Erscheinung her bereits etwas feststellbar. Ein gemeinsamer Nenner dieser Pflanzen liegt in ihrem Wurzelwerk. Die Adern müssen sich ihren Weg zwischen Brocken und Spalten im Gestein hindurch suchen, wodurch sie sich fest an den Untergrund klammern. Die Pflanzen sind stark wechselnden klimatischen Bedingungen ausgesetzt, weit oben liegen sie sogar unter Schnee. Ihr oberirdischer Aufbau wechselt je nach dem Gebiet, wo sie vorkommen. Vor allem die in den hohen Lagen ducken sich an den Boden.

Parallel fertigte ich eine große Stempelarbeit und brachte beide in Zusammenhang. In der Hängung ordnete ich sie an wie Bäume. Ich hatte die Rathausgalerie zur Verfügung bekommen und bat zwei Künstler, die ich kannte, hinzu. Eine Ausstellungsansicht fehlt mir allerdings.

Die umfangreiche Bestückung des Regals war von einer Firma für Imkereibedarf ausgeliehen. Ich hatte zunächst mit der Hauptstelle in der Rheinpfalz verhandelt, dann bekam ich von einem kleinen Laden nördlich von München die Erlaubnis, mir für einen Monat so viel zu borgen, wie ich brauchte. Der Einfachheit halber nahm ich von jedem Gegenstand ein Stück. Kein Imker hat übrigens Verwendung für all diese Geräte. Die meisten werden nur das grundlegende Rüstzeug brauchen. Als ich anfing, Bienen zu halten, kam ich mit dem Minimum aus. Erst nach und nach kaufte ich mir Kübel und Rähmchen und lieh mir von einem Freund, der aufgehört hatte, seine rostige Drei-Waben-Schleuder. Und selbst dann besaß ich kein Zehntel dessen, was im Regal lag.

Aus den Geräten lässt sich rekonstruieren, worin das Tätigkeitsfeld des Imkers besteht. Während der Ausstellung konnte ich beobachten, wie Besucher neugierig das Regal umstanden und darüber debattierten, wofür die einzelnen Elemente gebraucht werden mochten. Eine überwiegende Reihe von Gegenständen sperrt sich der einfachen Entschlüsselung. So war allgemein zwar klar, dass es sich um Imkereibedarf handeln muss, das zeigte auch der Titel an, im Einzelnen blieben die Utensilien in ihrer Verwendung den Besuchern aber rätselhaft.

Die Herkunft der Gerätschaften, die das Berufsbild Imker aufspannen, hat, wie ich meine, zweierlei Wurzeln. Zum einen finden sich Gegenstände, die für bestimmte Erfordernisse entworfen wurden. Sie sind aus einem Bastelgestus entstanden, sie folgen einfach der Spur des Notwendigen, und danach sind sie ohne erhebliche formale Glättung in Serie gefertigt worden. Sie strahlen einen vorindustriellen Charme aus. Die übrigen Geräte sind fremden, manchmal weit entfernten Tätigkeitsbereichen entlehnt. Das maximale Beispiel ist der Baustellenquirl (jedoch aus Edelstahl), mit dem anstatt Beton nun Honig gerührt wird. Ebenfalls ein anspruchsvolles Element ist ein kleiner Transformator, der bei Modelleisenbahnen zum Einsatz kommt. Imker, die ihre alten Rähmchen erneut verwenden, ziehen einen Edelstahldraht mittig ein. Mithilfe des Transformators werden der Draht erhitzt und wächserne Mittelwände eingelötet.

Im Sommer des Jahres 2000 kam die Abendzeitung auf mich zu und bat um ein Interview samt Bild. Zwar gewährte ich ihnen den Wunsch, schob den Zeitpunkt aber hinaus, da ich die Kästen vorher neu streichen wollte. Ich begann, mich von Franz zu lösen, und offenbar fing es mit der Farbe an. Der Anstrich in Abtönfarbe, den ich ungefragt übernommen hatte, war seine Handschrift, und ich wollte mich nicht weiter als Lehrling fühlen. Zudem bestanden die unteren Teile der Kästen aus Styropor, man hätte sie teeren und federn können, ohne dass die Bienen daran Anstoß genommen hätten. Ich dachte ein paar Tage nach, fragte mich, ob Grau geeignet wäre oder zu langweilig, und wählte Gold, das ich für zu extravagant hielt. Dann fuhr ich zu dem Farbenbedarf in München. Ich wusste davon aus der Akademiezeit, zahlreiche Maler gingen dorthin. In dem schmalen, hohen, länglichen Laden stehen Regale bis an die Decke und alles ist angefüllt mit klarsichtigen Plastiksäckchen voller Pigmente in unterschiedlichen Farbtönen. Das überforderte mich völlig. Natürlich waren jede Menge Schmuckfarben vorrätig und ich schnürte unentschieden in und vor dem Geschäft herum. Wie sollte ich in dem vielfarbigen Wust eine Auswahl treffen? Schließlich entschied ich mich für einen verhältnismäßig dunklen Ton. (Er fügte sich zu dem hellbraunen Untergrund und auf dem Foto wäre der neue Anstrich nicht einmal aufgefallen.) Im Anschluss diskutierte ich ewig mit dem Verkäufer herum, welches Bindemittel im Außenraum Bestand haben könnte. Bald hatte ich den Eindruck, er nähme derart lebhaft Anteil, dass er sich so umständliche Gedanken machte wie ich. Schließlich wählten wir den farblosen Binder auf Acrylbasis, den er anfangs vorgeschlagen hatte.

Den Schriftblock apicultura, der auf dem Foto zu sehen ist, ließ ich aus einer hellblauen Klebefolie ausschneiden.

Gelegentlich fuhr ich mit Franz zu seinen Bienen und sah ihm bei der wöchentlichen Nachschau zu. Ich beobachtete, wie er ruhig und bestimmt mit den Bienen umging, hier eine Wabe zog, dort ein wenig Rauch einsetzte, um in die Wabengassen zu lugen. Dann kippte er den zweiten Brutraum auf, spähte in den Zwischenraum und fuhr mit dem Stockmeissel hinein. Danach hatte er ein umfassendes Bild gewonnen. Daraufhin hob er sein Klemmbrett an, das an einer Schnur baumelte, und kritzelte seine Notizen. Er erklärte mir, was er tat, aber verwies mich auf den Zuschauerrang. Ich selbst hielt es später umgekehrt. Ursula, die von mir lernte, schaute erst zu, dann machten wir es so, dass sie meine Stöcke öffnete, und ich sah ihr dabei über die Schulter.

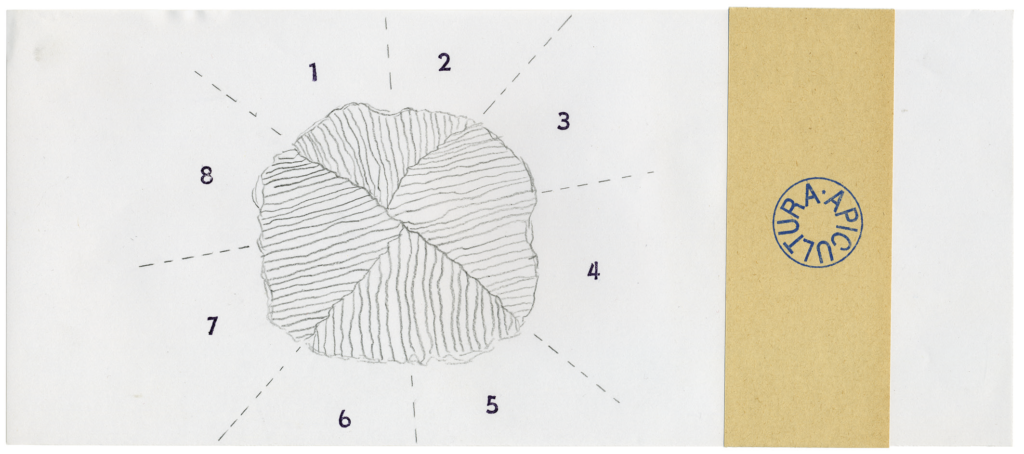

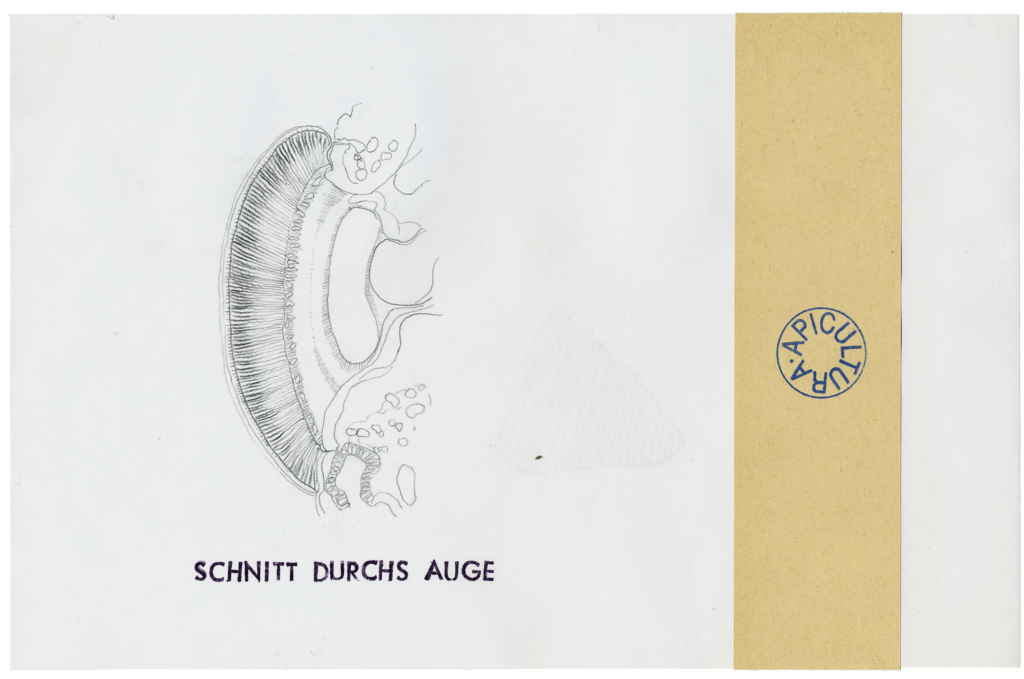

Die Bienenanatomie fasste ich als Gelände auf. Und Zeichnungen waren für mich das geeignete Mittel, es zu erkunden. Mir schien, dass die meisten frühen anatomischen Zeichnungen, die in Büchern zu finden sind, zwar in wissenschaftlichem Kleid auftreten und in den Kontext eingebunden sind, aber mit einem künstlerischen Impetus angefertigt wurden.

Es dauerte zwei Jahre, bis ich mich durch diesen Hirseberg gegessen hatte. Anders als ganz zu Anfang, als ich mich hinsetzte und mir sagte, ich würde erst wieder aufstehen, wenn ich alles erfasst hätte, als schriebe ich alles hin, was ich von den Bienen wusste, ging diese Bewegung langsamer vorwärts. Was sich dann ergab, war im Grunde die zähe Vorbereitung auf die Arbeit Bienenanatomie, die ich mehrfach ausstellte, von der ich sogar meistens nur kleine Teile zeigte, da alles zu präsentieren eine riesige Räumlichkeit erfordert hätte. Anfangs musste ich das Ganze aufteilen und portionsweise zeichnerisch durchgehen, bevor ich soweit kommen konnte, mich der Bienenanatomie von Zander und einigen anderen freimütig und ohne Hindernisse zu bedienen.

Die Ausstellung fand in der Offenen Galerie im Gasteig statt. Das Thema war Kunst und Wissenschaft. Dazu waren vier Künstler eingeladen. Missweisungen sind eine spezielle thematisches Feld bei den Bienen. Dennoch war der Titel hier angebracht.

Der Darm

Diese Arbeit legte ich im Sommer des Jahres 2000 als ziemlich monumentale, überbordende Bildserie an. Der formale Aufbau der Blätter stand schnell fest.

Der Boden im Ausstellungsraum war aber mit Teppich ausgelegt, einem groben, graublauen Gewebe; die Wände bestehen aus Sichtbeton, den man eigentlich nicht anrühren sollte; die Decke war mit dunklen, blechernen Lamellen abgehängt. Man kann es ruhig ein Desaster nennen.

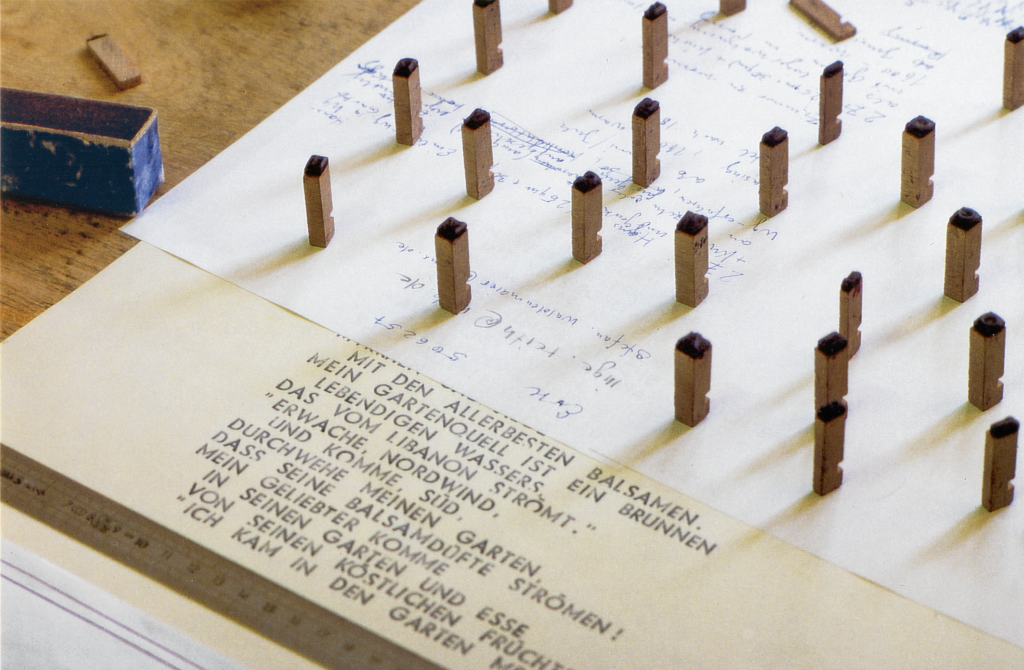

Das Material für meine Arbeit entstammt den zwanziger Jahren und ist dem anatomischen Werk Der Bau der Biene entnommen. Das ist einer der sieben von Enoch Zander herausgegebenen Bände (Handbuch der Bienenkunde). Sie erfassten alle damals bekannten Belange rund um die Biene. Nur fünf Bände werden weiter aufgelegt. Der Bau der Biene wurde fortgeführt, solange Zander lebte, dann eingestellt. Zander war bis zum Jahr 1957 Leiter des Bieneninstitutes in Erlangen. Durch ihn erlangte die Erforschung des Lebens der Honigbiene, mit Gewicht auf einzelne Kernfragen, Weltgeltung.

Zander, als strenger Wissenschaftler, importierte fremde Quellen. Das erkannte ich weniger am sprachlichen Ausdruck, als an den zeichnerischen Stilverschiebungen. Die Hoheit der gefundenen Idee (worauf in der Kunst so Wert gelegt wird) wich der arbeitsteiligen Anstrengung.

Zander versah alles mit Hinweisen, Zahlen, Pfeilen und gestrichelten Linien, um die feste Verschränkung mit dem erklärenden Text zu gewährleisten. Da ich sozusagen ein im Kunstauftrag handelnder Dieb bin, durchtrennte ich dieses Band. Mithilfe von Tippex befreit von allen Zusätzen, die seine Zeichnungen zu- und unterordnen, treten erstaunliche künstlerische Motive hervor. Ich kopierte sie vergrößert in Schwarz- Weiß. Die wissenschaftliche Zuordnung, um welches Element es sich bei der Biene handelt, wurde dadurch unterbrochen.

Buch, Softcover, 2005, abgebildet ist der Schutzumschlag.

Die Honiggeschichten sind ein Buch, das ich hauptsächlich im Jahr 2004 aus unterschiedlichen Texten zusammentrug und dann im Jahr 2005 im Eigenverlag drucken ließ. Erst im Anschluss, als es bereits vorlag, fand sich ein Verleger.

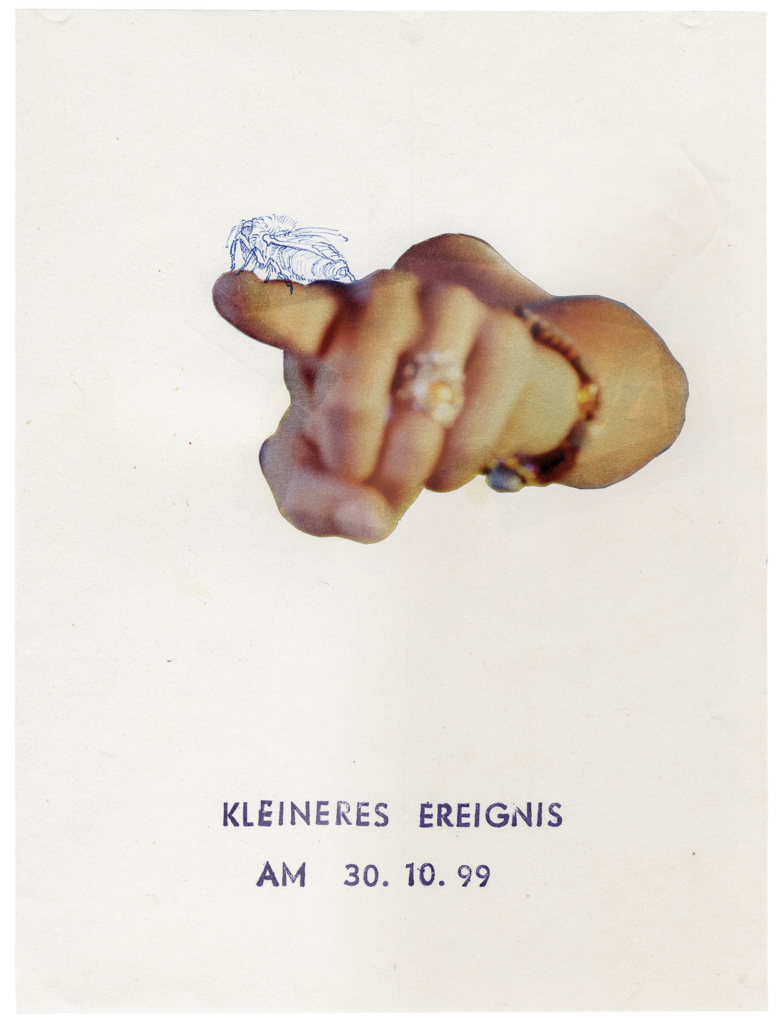

In dicken blauen Kladden, die jedem Tag des Jahres eine Seite zuweisen, hatte ich über Jahre hinweg Aufzeichnungen gemacht. Berücksichtigt waren Klima und Wetter, das Wachstum der Pflanzen, die Verfassung der Bienen, die Arbeit daran und allerlei Kleinigkeiten, die am Bienenstand erledigt wurden. Eine Zusammenstellung daraus ergab die erste Fassung.

Später gingen darin zusätzlich allgemeinere Texte ein, die vorwiegend Franz Wagner betrafen. Er war Hausmeister an der Akademie, hatte mir die ersten Bienen verkauft und mich über zehn Jahre hinweg eng betreut. Er war zu einem Freund geworden und ich hatte zahlreiche gemeinsam erlebte Geschichten zu erzählen. Oft waren wir auch nur bei ihm zuhause herumgesessen und hatten geredet. Wir sprachen unentwegt über Bienen, sei es auf dem Balkon mit Blick auf die Garagen des Hinterhofs oder in der Küche bei rohen Zwiebeln, Graubrot und Speck oder im Wohnzimmer, während nebenher der Fernseher lief. Im Grunde befanden wir uns in einem über zehnjährigen pausenlosen Austausch. Franz starb am 23. Januar 2004.

Sein Verlust schmerzte mich. Ich stand oft bei den Bienen und war ratlos und griff automatisch nach dem Handy in der Tasche. Denn ich hatte lange nach seinem Tod noch seinem Telefonanschluss eine Kurzwahltaste zugewiesen.